في هذه المقالة نوضح تعريف الجودة، ثم نوضح مفهوم الجودة ومراحل تطوره، ثم نوضح سياسات الجودة، ووثائق الجودة، وأهداف الجودة، وتكلفة الجودة.

تعريف مصطلح الجودة

تعريف الجودة Quality لغويا بأنها المقابلة والاتفاق والمطابقة. ويرجع أصل المصطلح إلى الكلمة اليونانية Qualities وتعني طبيعة الشخص أو طبيعة الشيء ودرجة الصلابة. وقديما كان يشير مصطلح الجودة إلى الدقة والإتقان في البناء. وفي الإدارة نجد أن جوران Juran يعرفها بأنها الصلاحية للاستخدام، أما كروسبي Crosby فيعرفها بأنها المطابقة للآحتياجات وللمواصفات.

وتعرف هيئة المواصفات البريطانية (BST) The British Standards Institution الجودة بأنها مجموعة صفات، وملامح، وخواص المنتج أو الخدمة بما يرضى ويشبع الاحتياجات الملحة والضرورية.

مفهوم الجودة

1. المفهوم التقليدى للجودة

يتمثل المفهوم التقليدى للجودة على أنه: ” مجموعة من الصفات والخصائص التي يجب أن تتوفر في المنتوج وبما يتطابق مع صفات وخصائص وضعت لهذا المنتوج سابقاً وفي معظم الأحيان فإن هذه الخصائص والصفات تحدد من قبل المنتج ووفقاً لظروفه وموارده واعتباراته الإنتاجية”.

2. المفهوم الحديث للجودة

أما المفهوم الحديث للجودة فهو “مجموعة من الصفات والخصائص والمعايير التي يجب أن تتوفر في المنتوج وبما يتطابق مع ويلبي رغبات وتفضيلات المستهلك”

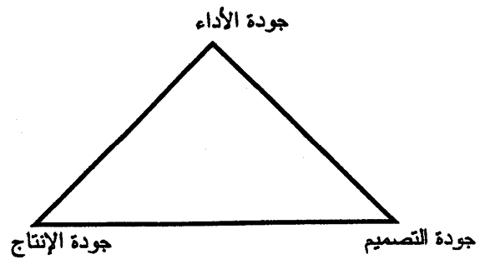

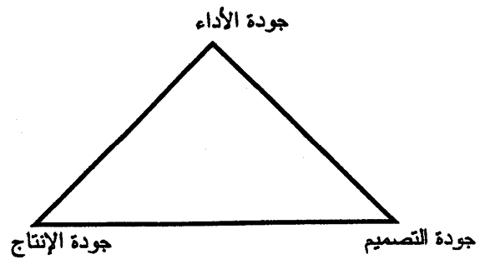

والجودة بهذا المفهوم ينظر إليها من أحد الجوانب الثلاثة الآتية:

أ. جودة التصميم:

ويقصد بها توافر مجموعة معينة من الخصائص الملموسة وغير الملموسة في تصميم المنتوج.

ب- جودة الأداء “الاعتمادية”

وتتمثل فى قدرة المنتوج على إرضاء الزبون لأطول فترة ممكنة.

ج. جودة الإنتاج:

ويقصد بها جودة ظروف الإنتاج وجودة العمليات الإنتاجية، ويطلق على جودة الإنتاج أحياناً جودة المطابقة ويقصد بها مدى مطابقة جودة التصميم مع ظروف وعمليات الإنتاج في المنظمة. وهذا التطابق يكون له نتائج إيجابية على الجودة الكلية، فتحديد كل من جودة التصميم وجودة الأداء يضمن توازناً بين ما يريده المستهلك من جهة وبين ظروف وإمكانيات المنظمة في المجال الإنتاجي من جهة أخرى.

وفيما يلى شكلا توضيحيا لمثلث الجودة هذا.

مراحل تطور مفهوم الجودة

يمكن النظر إلى تطور مفهوم الجودة من خلال المراحل التالية:

1. المرحلة الأولى

ملائمة المنتج للمعايير أى مطابقة المنتج للمواصفات المحددة من قبل المصمم وفي هذه المرحلة كان التركيز على التحديد الواضح لمواصفات المنتج بالإضافة إلى تحديد الخطوات اللازمة لصنع المنتج وقد تطلب ذلك تدريب العاملين على العمليات الإنتاجية وكذلك قيام الفاحصين بعمليات الفحص والتفتيش لغرض التحقق من أن المنتج قد أنجز بصورة مناسبة وصحيحة.

2. المرحلة الثانية

ملائمة المنتج للاستخدام وهنا قد تم التركيز على حاجات المستهلك، ولتحقيق ذلك فقد ركزت هذه المرحلة على عمليات الفحص والوقاية والتي بإمكانها تحسين الجودة والوصول بالمنتج إلى درجة المطابقة بين ما تم تصميمه وما يرغبه المستهلك، وكل ذلك يجب أن يتم في حدود التكلفة التي تناسب المستهلك.

مقالة ذات صلة: التحسين المستمر: ما هو، اهميته، فوائده، نماذجه، كيفية تنفيذه

3.المرحلة الثالثة

ملائمة المنتج للتكلفة أي تحقيق جودة عالية بأقل تكلفة ممكنة، وذلك يتطلب هيكلة العملية الإنتاجية بالشكل الذي يسمح بتصنيع المنتج وفقاً للمواصفات المحددة بالضبط وذلك مع التركيز المسبق على جودة التصميم. وفي هذه المرحلة كان ينظر إلى الجودة على أنها المقدار المعين من العيوب المقبولة، كما كان يتطلب من كل عامل أن يكون بمثابة المستهلك الداخلى للسلعة ومن ثم فإن عليه يقع عبء فحص جميع ما يصنعه، وهذا الأمر كان يسهل عملية الكشف المبكر عن العيوب أو الأخطاء ومن ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

4. المرحلة الرابعة

ملائمة المنتج للمتطلبات الكامنة وهنا قد تم التركيز على حاجات ورغبات المستهلك التي لم يدركها بعد وهي الصفات التي في حالة غيابها لا تعتبر ضمن أبعاد مستوى رضا المستهلك ولكن في حالة وجودها فلن مستوى الرضا لديه يزيد.

مقالة ذات صلة: حلقات الجودة: ما هي، أهميتها، أهدافها، مبادئها،أسلوب عملها

الفرق بين مفهوم الجودة ومفهوم إدارة الجودة الشاملة

لاشك أن هنالك فرق بين مفهومي الجودة وإدارة الجودة الشاملة، فالجودة حسب المفهوم التقليدي تهتم بالمنتج، أي أن الجودة هي توفر خصائص أو سمات في منتج ما (سلعة أو خدمة) تشبع إحتياجات وتلبي رغبات وتوقعات المستهلك المعلنة وغير المعلنة، بينما تعني إدارة الجودة الشاملة فلسفة إدارية معاصرة تهدف إلى ترسيخ معنى الجودة بين جميع العاملين ومختلف إدارات وأقسام المنظمة بشكل شامل وتضامني مع التحسين المستمر الذي يعتبر عماد هذه المنهجية الإدارية٠

مقالة ذات صلة: إدارة الجودة الشاملة: ما هي، أهميتها، أهدافها، مبادئها، وظائفها

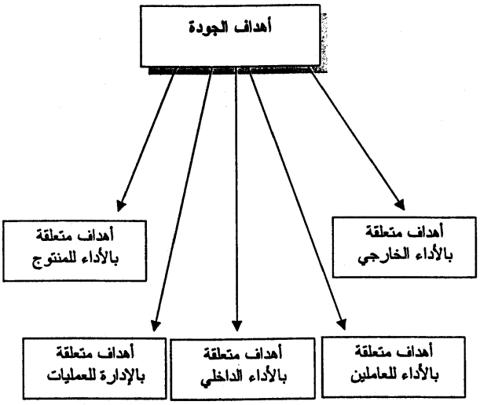

أهداف الجودة

بشكل عام هناك نوعان من أهداف الجودة هما:-

1. أهداف تخدم ضبط الجودة

وهي الأهداف التي تتعلق بالمعايير التي ترغب المنظمة في المحافظة عليها وهي تصاغ – أي المعايير – على مستوى المنظمة ككل وذلك باستخدام متطلبات ذات مستوى ادنى تتعلق بصفات مميزة: مل الأمان وإرضاء الزبائن …..الخ.

2. اهداف تحسين الجودة

وهي الأهداف التي غالباً ما تنحصر فى الحد من الأخطاء والفاقد وتطوير منتجات جديدة ترضي حاجات الزبائن بفاعلية أكبر.

هذا ويمكن تصنيف أهداف الجودة بنوعيها إلى خمس فئات هى:

والشكل التالي يوضح ما سبق ذكره.

سياسات الجودة

تعرف سياسة الجودة على أنها: “اهتمامات المؤسسة وتوجيهاتها بالنسبة للجودة كما تم التعبير عنها رسمياً من قبل الإدارة العليا” والسياسة بلغة بسيطة هي تلك القواعد العامة التي يجب اتباعتها وهي يجب أن تكون مكتوبة وموقعة فى دليل الجودة، كما أنه يجب ترجمتها إلى مايسمى بالسياسات التنفيذية ويتم تطبيقها من خلال الإجراءات وتعليمات العمل.

هذا ويجب أن تتناول سياسة الجودة واحداً أو أكثر من المواضيع التالية:

كما أنه من الأفضل أن لا تحتوي سياسة الجودة على عبارات تحدد:

وأخيراً، فإنه يجب أن نلفت النظر إلى أن معيار الأيزو 9001 قد أوكل وضع السياسات إلى الإدارات التنفيذية فهى التى تقوم بصياغة هذه السياسات ولا يجوز نشر تلك السياسات إلا بعد إذن خطي منها كما يجب أن يضمن واضعو السياسة بناء على متطلبات البند (1 ، 1 ,4) من معيار الأيزو 9001 وجود توافق بينها وبين حاجات الزبائن وتوقعاتهم كما ينصح بصفة عامة ألا يزيد نص سياسة الجودة عن صفحة واحدة.

مقالة ذات صلة: الأيزو 9000 – ماهو، أنواعه، مبادئه، أهميته

وثائق الجودة

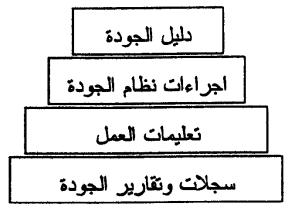

تقع وثائق الجودة بشكل عام فى أربع مستويات ويضم كل مستوى نوعاً أو أكثر من هذه الوثائق وذلك كما يتضح من الشكل التالي:

1. دليل الجودة

وهو عبارة عن وثيقة تحدد سياسة الجودة وأهدافها فهى ترجمة للشروط الفرعية للمواصفة الدولية ISO بما يناسب المنظمة.

2. إجراءات نظام الجودة “دليل الإجراءات”

وهو دليل يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالجودة يعد لكل إدارة أو قسم أو وظيفة ويحتوي على الإجراءات المتصلة بالجودة فيما يخص عمليات تلك الإدارة أو القسم أو الوظيفة.

3. تعليمات العمل

وهي تعليمات تفصيلية لما جاء في دليل الإجراءات توضح كيف يتم كل إجراء حتى ياتى مطابقاً لشروط الجودة المحددة.

4. سجلات وتقارير الجودة

سجلات الجودة هى عبارة عن وثائق يقدم كل منها دليلا موضوعيًا على تلبية طلبات محددة، أما تقارير الجودة فهي وثائق إرشادية تشمل لوائح المواصفات وخطط الجودة وخطط التصميم وخطط التفتيش ٠٠.٠٠ الخ. ومن أمثلتها:

- تقارير التفتيش.

- تقارير الصلاحية.

- تقارير تكلفة الجودة.

- تقارير الحسابات.

- تقارير مراجعة المواد.

- تقارير المعايرة.

- تقارير الخبرة.

مقالة ذات صلة: ضمان الجودة: التعريف، الأهمية، الأساليب، كيفية تحسينها

أهمية وثائق الجودة

هذا ويمكن إيضاح أهمية وثائق الجودة فيما يلى:

أ. بالنسبة للعاملين

ب. بالنسبة للمنظمة

ج. بالنسبة للجهات الخارجية

مقالة ذات صلة: أدوات الجودة السبعة – 7 أدوات للجودة الشاملة

تكاليف الجودة

تنقسم تكاليف البرنامج الفعال للجودة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى:

أ. تكاليف الوقاية

وهي التكاليف لتى يتم صرفها لتلافى الأخطاء المتمثلة فى إنتاج الأجزاء المعيبة قبل حدوثها وتشتمل هذه المجموعة على:

ب. تكاليف الأداء

وهي تلك التكاليف المتعلقة بعمليات فحص وتحليل خواص المواد والأجزاء والسلع النهائية بهدف تقييم مستوى الجودة الفعلى والتحقق من مدى مطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة وهى تشتمل على:

ج. تكاليف المعيب

وهي تلك التكاليف التى تنشاً بسبب عدم مطابقة المنتج للمواصفات المحددة له وتشتمل على الأنواع التالية:

1. تكلفة الفشل الداخلي

وهي تلك التكاليف التي تنشأ كنتيجة لظهور وحدات معيبة تم اكتشافها خلال العملية الإنتاجية وهي تشتمل على:

2. تكلفة الفشل الخارجي

وتتمثل هذه التكلفة فى خدمات ما بعد البيع والتي يتزايد الطلب عليها كنتيجة لاستلام المستهلك لوحدات المنتج أو الجودة المتدنية وهي تشتمل على:

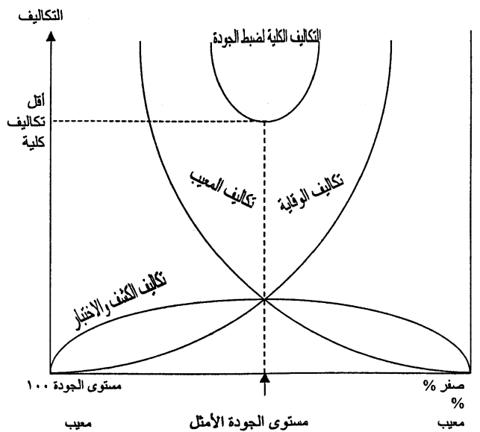

هذا ويوضح الشكل التالي العلاقة بين الأنواع الثلاثة السابقة من التكاليف الخاصة بالجودة.

ومن الشكل يتضح أنه:

- عندما تزداد تكاليف الوقاية فإن مستوى الجودة يرتفع حتى يصل إلى أن تصبح نسبة تكلفة المعيب صفراً وتكون الجودة عند أعلى حد لها.

- عندما يقل مستوى الجودة حتى يصل إلى أدنى مستوى له (صفرا) فإن تكلفة المعيب تصل إلى حدها الأقصى (100 %) بما يعني أن جميع الوحدات المنتجة أصبحت معيبة.

- عندما يقل مستوى الجودة إلى أدنى حد له (صفرا) وكذا عندما يصل مستوى الجودة إلى أعلى حد له (100 %) فإنه لا نكون قد أنفقنا أي شىء على عمليات الفحص والاختبار أى أن منحنى تكاليف الأداء يبدأ بقيمة مساوية للصفر وينتهى أيضاً بقيمة مساوية للصفر.

ومن كل ما تقدم يمكن القول أن الجودة العالية تتسبب فى تحمل المنظمة لتكلفة عالية وكذلك الجودة المنخفضة تسبب فى تكلفة عالية ايضاً، ولكن الجودة المثالية والتي تقع بين الاثنين هي التي تتحقق بأقل قيمة من التكاليف.

مقالة ذات صلة: التطوير التنظيمي: التعريف، الأهمية، المراحل، الأهداف، أمثلة عليه

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.